「1キロは何グラムか」と聞かれて、多くの人は「1000グラム」と即答できるでしょう。

しかし、この単純な数値の背後には、国際的な単位体系や歴史的な背景、さらには日常生活や産業分野における幅広い活用が隠されています。

単位の理解は、学校教育の基礎知識にとどまらず、料理や買い物、物流や科学研究に至るまで、私たちの生活のあらゆる場面で役立ちます。

本記事では「1キロ=1000グラム」という基本を出発点に、グラムとキログラムの関係、世界的な標準化の経緯、生活や産業での具体的な使われ方、そして人々が抱きやすい疑問までを詳細に解説していきます。

タップできる目次

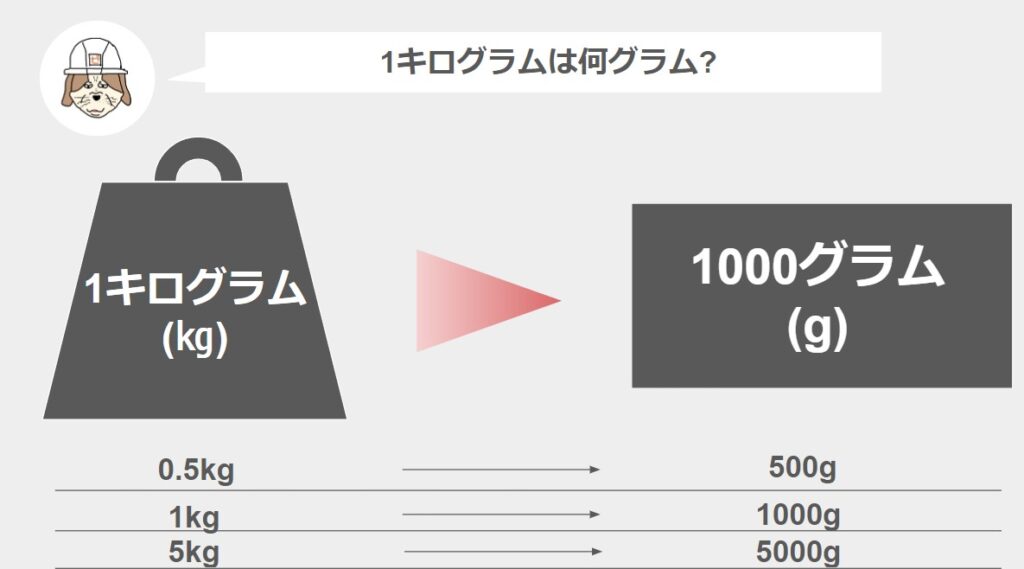

1キログラムは何グラム?

冒頭でも解説したように、1キログラムは1000グラムです。

キロの語源はギリシャ語で、1000を意味します。

つまり、1kgは1gの1000倍で、1kg=1000gとなります。

キロ(K)は国際単位系のSI単位における、単位の一つで、国際的に使用されます。

1キログラムとグラムの関係の覚え方

キロは1000を表すということを理解しておけば、1キログラムは何グラムかと忘れたときにもすぐに思いだせます。

他にもキロは、重量だけでなくkmなど長さを表す単位などでも使用されます。

キロ=1000と覚えておけば、1㎞=1000mとすぐに出てきますよね。

1キログラムとミリグラムの関係

続いて、グラムより小さい単位「ミリグラム」とキログラムとの関係について解説します。

ミリグラムは1/1000という意味があるので、1mg=1000gとなります。

1kg=1000gなので、1kg=1000g=1,000,000mg(100万ミリグラム)となります。

1キログラムとリットルの関係

1キログラム=1リットルです。

水の密度は、1g/cm3

1リットル=1000cm3

つまり、重量=体積×密度なので、1リットル=1000cm3×1g/cm3=1000g=1kgとなります。

単位が分かりにくくなる原因

一方で、日常生活の中では「kg」と「g」が混在することで混乱が生じることもあります。

例えば、肉売り場で「300g」と書かれている商品と「0.3kg」と表記されている商品は同じ重さですが、ぱっと見では違う印象を与えることがあります。

また、海外では「ポンド」や「オンス」といった単位が使われているため、日本人が旅行や輸入品に触れる際に混乱するケースも少なくありません。

日本におけるキログラムとグラムの使い分け

日本では国際単位系を採用しているため、基本的に質量の単位はグラムとキログラムに統一されています。

しかし、実際の生活では使い分けが自然に行われており、それぞれに適した場面があります。

日常生活における使い分け

家庭での料理や食材の購入時には「グラム」がよく使われます。

例えばレシピ本には「砂糖100g」「小麦粉200g」といった表記が多く見られます。

一方、体重や米袋、運搬する荷物の重さなど、大きめの単位が必要な場合には「キログラム」が使われるのが一般的です。

このように、人間の感覚に合わせて単位が選ばれているのです。

法律や規格におけるキログラム

日本の計量法では、質量の基準単位を「キログラム」と定めています。

グラムはその派生単位として扱われ、取引や証明の場では必ず国際的に認められた基準に基づく数値が用いられます。

このため、スーパーや商店で販売される商品は、正確に「g」や「kg」で表記され、消費者が安心して取引できる仕組みが整っています。

世界でのキログラムとグラムの基準

キログラムは世界中で共通の基準が設けられており、国際的な統一が図られています。

国際キログラム原器の歴史

19世紀には、フランスで製作された白金イリジウム合金製の「国際キログラム原器」が質量の基準とされました。

この原器は長らくパリ郊外の国際度量衡局で厳重に保管され、世界中のキログラムの基準として用いられてきました。

しかし、原器の表面がわずかに変化することなどから、より安定した定義が必要とされるようになりました。

現在のキログラムの定義

2019年以降、キログラムは物理的な原器ではなく、物理定数である「プランク定数」に基づいて定義されています。

これにより、理論的にはどの国でも同じ条件で正確にキログラムを再現できるようになりました。

この国際的な統一は、科学技術の発展や国際貿易において不可欠な基盤となっています。

身近な生活でイメージする「1キロ」

「1キロ=1000グラム」という数値を、実際の生活で実感できる形に置き換えてみましょう。

食品に置き換える場合

1リットル入りのペットボトル飲料はほぼ1キログラムに相当します。

つまり、500mlのペットボトル2本分で約1キロです。

また、米1合はおよそ150gであるため、約7合分で1キログラムになります。

こうした食品の例を知っておくと、買い物や料理での重さの感覚がより明確になります。

身の回りの物に置き換える場合

ノートパソコンの多くは1〜1.5キロ程度であり、手に持った時の重みが「1キロ」を直感的に理解させてくれます。

また、辞書や専門書など厚みのある書籍も1キロ前後の重さを持つことが多く、これも良い目安となります。

このように、身近な物に例えることで、1キロの実感を得やすくなるのです。

産業や物流におけるキログラムとグラム

生活だけでなく、産業や物流の世界でも「g」と「kg」は基盤となる単位です。

製造業での利用

精密機器や医薬品など、グラム単位の誤差が大きな影響を与える分野では、厳密な測定が欠かせません。

例えば、医薬品の錠剤1つは数百ミリグラムで管理され、製造工程ではコンマ数グラムの誤差も許されない世界です。

一方、自動車産業では部品の重量がキログラム単位で設計され、燃費や安全性に直結します。

物流での利用

物流業界では荷物の重さを正確に測ることが、コスト計算や輸送効率の最適化に直結します。

航空貨物は特に重量が重要であり、100グラム単位の違いが料金に影響を与えることもあります。

船舶やトラック輸送ではトン単位が使われますが、その基本は1キログラム=1000グラムという定義に支えられています。

科学分野におけるグラムとキログラム

科学の世界でも、gとkgは重要な意味を持ちます。

化学での利用

化学の実験では、試薬の量をグラム単位で量ることが一般的です。

例えば、1モルの水素分子はおよそ2gに相当し、これを基準に反応式や実験の計算が行われます。

わずか数グラムの違いが実験結果に大きな影響を及ぼすため、正確な単位の理解が不可欠です。

物理学での利用

物理学では、質量を基準に力やエネルギーを計算します。

例えば、1kgの物体に1ニュートンの力を加えると、1m/s²の加速度が生じます。

このように、kgという単位はニュートンの定義やエネルギーの計算の基盤となっているのです。

キロとグラムにまつわる疑問と豆知識

多くの人が知っているようで実は曖昧に理解しているポイントを整理します。

体重計の数値は正確なのか

家庭用の体重計は、通常100g単位または200g単位で表示されます。

これは計測機器の精度によるものであり、厳密な測定を求める場合は医療用や研究用の機器が必要となります。

「kg」と「㎏」の表記の違い

日本では「kg」というアルファベット表記が一般的ですが、正式には国際単位系の規定に基づいて「㎏」という記号が用いられる場合もあります。

両者は同じ意味であり、読み方や使い方に違いはありません。

キログラムとグラムの教育的な位置づけ

「1キロ=1000グラム」という知識は、学校教育における算数や理科の基礎として必ず習います。

単位変換の理解は、計算力を高めると同時に、論理的な思考を養うためにも大切です。

小学校算数での単位学習

小学校の算数では、3年生頃から「長さ」「重さ」「かさ」の単位を学び始めます。

この段階で、1メートル=100センチメートルや、1リットル=1000ミリリットルと同時に、1キログラム=1000グラムという関係も教わります。

この学習を通して、子どもたちは単位の体系性を理解し、大小の関係を数字としてとらえる力を育んでいきます。

理科や家庭科での応用

理科の実験では、物質の重さを測る場面が多く登場します。

例えば、薬品を5グラムだけ量り取る作業や、動植物の質量を記録する活動です。

家庭科では料理実習の際にグラム単位の計量が欠かせず、1キロとの換算を理解していることで、正しい分量の調理が可能になります。

このように、算数で学んだ基礎知識が他教科でも生かされ、生活と学びが結びついていきます。

歴史的に見た重さの基準の変化

現在、私たちは「1キロ=1000グラム」と当たり前のように使っていますが、この単位体系が確立するまでには長い歴史がありました。

メートル法誕生前の混乱

メートル法が生まれる以前、世界中の国や地域では独自の重さの単位を使用していました。

例えば、イギリスでは「ポンド」、中国では「斤」、日本でも「貫」や「匁」といった単位が日常で用いられていました。

しかし、それぞれの基準は国や地域ごとに異なり、取引や国際交流では大きな混乱を招いていたのです。

メートル法の導入と国際的統一

18世紀末のフランス革命期、混乱を解消するために登場したのが「メートル法」です。

長さ、重さ、体積を10進法で統一的に扱う仕組みは画期的であり、その後世界中に広がりました。

日本でも明治時代にメートル法が導入され、徐々に従来の単位からキログラムやグラムへと切り替わっていきました。

この歴史の流れを知ると、現在の「1キロ=1000グラム」がいかに合理的で国際的に便利な仕組みであるかが理解できます。

国際社会におけるグラムとキログラムの役割

グラムとキログラムは、国際取引や科学研究において共通の言語として機能しています。

国際貿易での利用

世界の物流において、商品の重量は必ずキログラム単位で統一されています。

例えば、食品の輸出入では「この国から小麦を100万キログラム輸入した」といった形で表されます。

もし国ごとに異なる単位を使っていたら、計算のずれや誤解が頻発し、取引に支障をきたすでしょう。

国際基準としてのキログラムは、世界経済を円滑に回すための基礎になっています。

科学研究における精密測定

科学分野では、わずか数グラムどころか、ミリグラムやマイクログラムといったさらに小さな単位まで厳密に管理されます。

例えば、医薬品の研究では0.001グラム単位の調整が必要となり、ナノテクノロジーの分野ではさらに微細な質量が扱われます。

こうした場面でも、基準となるのは「1キロ=1000グラム」という単純明快なルールです。

12. 日常生活で役立つ「キロとグラム」の知識

単位の理解は、学校や産業だけでなく、日常生活を便利にする知恵でもあります。

食生活における活用

料理のレシピで「100gの肉」と書かれていても、実際にどのくらいかを直感的に把握するのは難しいものです。

このとき、1キロの肉を10等分すれば100グラムという感覚を持てば、分量の目安をすぐに理解できます。

また、健康管理のために食品のカロリーを計算する際も、重量の正確な理解が大いに役立ちます。

買い物での判断材料

スーパーで販売される野菜や果物は、1個売りの場合とグラム単位での量り売りの場合があります。

例えば、りんご3個で500円と、1キロあたり600円の販売を比べると、どちらがお得かを判断するためには「グラムとキロの関係」の理解が必要です。

この知識は、家計を賢くやりくりする上で非常に役立つスキルになります。

「1キロ=1000グラム」を実感する工夫

単位を数字で理解するだけでなく、体感的に覚えることも大切です。

子どもに教える際の工夫

子どもに「1キロは1000グラムだよ」と言っても、実感を持つのは難しいものです。

そのため、1リットルのペットボトルを持たせて「これが約1キロだよ」と体験させると、理解が深まります。

また、砂糖や小麦粉の1キロ袋を実際に量ることで、学びが生活と結びつきます。

体感を積み重ねて精度を高める

日常生活で「これはだいたい何グラムだろう」と予想してから量ってみる習慣をつけると、重さに対する直感的な感覚が養われます。

料理や買い物だけでなく、旅行の荷物を準備するときにも役立ちます。

このように、体験と数値を繰り返し照らし合わせることで、「1キロ=1000グラム」という知識は確かな実感を伴ったものになります。

まとめ

この記事では、「1キロは何グラムか」という問いを起点に、その答えである「1000グラム」という数値を多角的に掘り下げてきました。

単純な換算に見えて、そこには国際的な基準、科学技術の発展、生活の利便性といった多くの意味が込められています。

「1キロ=1000グラム」は単なる数学的なルールではなく、世界共通の理解を可能にし、日常生活から国際社会に至るまで幅広く役立つ基盤なのです。

数字を超えた知識としてこの関係を身につけておくことは、生活をより合理的に、そして豊かにする第一歩となるでしょう。